堺市で車 シート コーティングが注目される背景

- 高温多湿+花粉+海風塩分+粉塵の複合汚れ環境

- 黒ずみ・色移り・食べこぼし浸透により清掃時間増加

- リセール価値と日常負担軽減が両輪の動機

- 水性低VOCで生活導線を妨げにくい

堺市では夏季の高温で皮脂・飲料成分が軟化し繊維内部へ潜り込みやすく、春の花粉や黄砂微粒子が毛羽立つ布目に絡みます。海風に含まれる微量塩分・工業地域由来の鉄粉/油分微粒子が加わると、黒ずみが“層状”に蓄積する傾向があります(目安)。水性シートコーティングはこうした多層汚れの初期付着を浅くし、拭き取り・バキューム時間の短縮(目安)を狙う手段として注目度が上昇しています。

なぜ堺市は布や革シートが早く汚れる?

繊維深部へ移動しやすい高温、微粒子(花粉・黄砂)が皮脂や飲食糖分と混合して“薄い皮膜状”になることで再付着ループを起こすためです。

外装だけでは不十分と言える根拠は?

外装コートは見栄え保持と車体保護中心で、内装の食べこぼし浸透やデニム色移り、毛絡みの軽減には直接寄与しないため内装専用対策が別軸で必要です。

堺市特有の汚れ・退色・清掃負担

- 花粉+黄砂+PM混在微粒子が繊維間に沈着

- 海風塩分ミスト→皮脂と混ざり黒ずみ傾向(目安)

- 夏場高温軟化→色素成分の浸透しやすさ増加

- ペット毛・食べこぼしの再付着ループ

高温多湿は何が「汚れ固着」を加速させるのか?

- 皮脂・飲料成分の軟化と浸透

- 温度上昇で皮脂・ハンドクリーム成分、飲み物中の糖分・油分が柔らかく流動化しやすくなる → 繊維や革の微細な隙間へ毛細管現象で入り込みやすい(傾向)。

- 一度内部に入ると表面拭きだけでは除去しにくく“薄い残留層”を形成。

- 湿度による乾燥遅延と再溶解サイクル

- 高湿度で乾燥が遅れ、汚れ(花粉・黄砂・粉塵)が湿った皮脂膜に滞留 → 粒子が油性/糖質分と結びつき粘着性アップ。

- 日中加熱→夜間冷却時に再度水分を吸ったり放出したりを繰り返し“層化”が進行。

- 粒子+油分の複合膜化

- 花粉や黄砂は表面に微細な溝があり、皮脂・飲食由来成分を抱き込みやすい。

- これが薄い複合膜となり、次の粒子・毛・埃をさらに保持する足場になる(累積傾向)。

- 静電気と吸湿で再付着しやすい環境

- 湿度が中~高い状態で座面を摩擦すると静電気放電が不完全になり、細かい繊維バリに粉塵が“留まり続ける”状況が起きやすい。

- 皮脂の酸化・変質(進行すると除去難度上昇)

- 高温下で皮脂由来成分が酸素や微量金属粉と反応し色調が濃く変化(黄変~褐変傾向)→ 通常の中性クリーナーだけでは落ちにくい段階へ。

※化学反応の進行度は使用状況で差。

- 可塑剤・染料の“にじみ”

- 合成皮革や顔料仕上げ革では高温で可塑剤が一時的に柔らかくなり、ジーンズ等の染料が浅く転写 → 冷えて定着し色移りシミが残る。

- 臭気要素の残留しやすさ(間接的)

- 完全除去ではなく、湿った油脂膜に飲食揮発成分が一時吸着 → 拭き取り遅れで残留しやすく、再度の汚れ保持足場に(臭いそのものを消す断定不可)。

対策

- 早期拭き取り:こぼれ直後は乾いた布→微湿拭きで“内部浸透前”に対応。

- 定期バキューム:粉塵・花粉粒子を先に除くことで皮脂との結合前に回収。

- 水性シートコーティング:汚れを“浅い層”に留め拭き取り成功率を上げる狙い(完全防止ではなく傾向改善)。

- 夏場直射後の熱ダレ時は即クリーニングを避け、軽く冷ましてから処理(素材伸張時の無理な摩擦を減らす)。

- 週次の軽い中性クリーナー点検拭きで酸化膜・糖質膜の厚み増を抑制。

要約

高温で油脂や糖分が柔らかくなり繊維内部へ入り込み、湿度が乾燥サイクルを遅らせる間に粉塵・花粉が結合して“粘着性薄膜”を重ねることで固着が加速する傾向です。早期除去と表層滞留を狙うコーティング、定期的な乾式→湿式の順対応が固着ペース抑制の実務的対策になります。

ペット毛が取りにくくなる物理的理由は?

- 毛の表面スケール(キューティクル)による一方向摩擦差

- 犬・猫の毛はうろこ状スケールで先端側へ滑りやすく、逆方向は引っかかりやすい構造。

- 座面に斜め角度で押し付け→体の動きで一方向に擦れ→繊維ループ奥へ進入し戻りにくくなる(フック化傾向)。

- 繊維表面の微細バリ・パイル構造

- ファブリック(起毛・織り)やスエード調は微細なループ/起毛(ナップ)が多数。

- これが“面”ではなく多数の点接触となり、毛が複数点で保持され抜けにくい。摩擦回数が増えるほど絡み込み深度が増す。

- 静電気帯電(トライボエレクトリック効果)

- 乗降時の摩擦で布(ポリエステル/ナイロン)とペット毛が帯電し、静電引力で毛+微粒子(花粉・粉塵)を同時に引き寄せ保持。

- 湿度が中間(40〜60%付近)の場合、完全放電せず帯電が持続する傾向。

- 皮脂・油分・飲食由来糖質による“軽い接着”

- ペット皮脂や人の皮脂、こぼれ飲料の糖分が乾燥→粘性薄膜を形成。

- 毛がこの膜に一部沈み込み、乾燥後に固着度が増す(完全接着ではなく摩擦抵抗増大)。

- 圧縮・復元サイクルによる絡み込み強化

- 着座時に繊維+毛を圧縮→離席で部分的に復元→繊維が毛を抱き込む“フェルト化”の初期段階。繰り返しで点保持が線・面保持に拡大。

- 湿気による繊維柔軟化

- 高湿度で繊維(特に天然混紡)が僅かに柔らかくなり、毛の形状に沿って曲がり込む→冷却乾燥でその形を仮固定→物理的抜去に余計な力が必要。

- 粉塵・花粉との複合アグリゲート化

- 毛表面の微細スケールに花粉・粉塵が付着→全体の表面粗さ・質量が増え、繊維間に“噛み”やすい複合粒子(毛+粉体)に。

- 結果、単純な粘着ローラー1~2往復では除去率が下がる傾向。

- 摩耗危険を伴う過度摩擦クリーニング

- 取りにくい毛を強い力で前後擦る→繊維表面のバリ増加→次回さらに毛が引っかかりやすくなる悪循環。

補助的要因(特定条件で顕在化)

- 黒色シート:視認性の高さで“残っている”と認識→過剰擦り。

- 合成皮革×ファブリック切替部:段差エッジに毛が溜まりやすく集積点になる。

実務的対策(完全除去ではなく軽減策)

- 乾式優先レイヤー

- 最初に静電気低減ブラシ(導電繊維ブラシ)+軽いエアブロー → 毛を浮かせる。

- 粘着強度ステップ運用

- 弱めローラー→残存分だけ中強度 → いきなり強粘着で繊維バリ増を避ける。

- 毛“起こし”→回収

- ゴムブロック/シリコンブレードを一定方向一方通行で使用(往復で再埋没しにくい)。

- 防汚コーティング(表面滑性確保)

- 繊維表面を均一化し毛の“刺さり”深度を浅くする狙い(毛の付着ゼロ化ではなく除去容易化)。

- 定期短サイクル

- 長期放置で皮脂膜+粉塵凝集が進む前に短時間清掃(週1~2回目安)。

- 湿式は最小限

- 毛除去前に湿らせると団子化し繊維に押し込むため、湿式は毛を概ね除いた後に。

- 静電気管理

- 作業前に軽くミスト(極少量) or 帯電防止クロスで表面電位を下げ、再付着を減らす。

避けたい対応

- 強溶剤スプレー直噴:皮脂膜を急に溶解→粘着性一時増し毛が再付着。

- 金属ブラシ:繊維損傷→長期的に毛保持力が増す。

要約

ペット毛が取りにくくなるのは、毛のスケール構造と繊維の微細バリ・静電気・皮脂/糖質膜・圧縮復元サイクルが重なり、毛を多点保持する“微小フック構造”が形成されるためです。乾式段階→静電気抑制→表面滑性の確保(水性防汚コート等)→段階的回収というプロセスが除去工数を抑える実務的手段となります。

水性シートコーティングの原理と安全性

- 低VOC・低臭で営業/生活時間との両立

- 繊維表面に防汚・撥水性レイヤーを形成(目安)

- 本革/合皮/スエード調への素材判定プロセス

- 油性品との違い(揮発成分 / 再施工性)

他の内装保護手段との違い

- 未施工 / 市販撥水スプレー / シートカバー / 部分クリーニング / 油性コート

- 初期費用 vs 清掃工数削減のバランス

- 臭気・素材適合性・メンテ性

代表事例と今回の輸入スポーツカー再施工ケース

- ベンツGT(和歌山から来店)フル再施工の流れ

- ファミリーミニバン:食べこぼし清掃時間目安30%短縮

- BMW本革:色移り再付着軽減傾向

- 中古コンパクト:商品化リードタイム短縮

- ペット同乗SUV:毛除去効率向上

導入プロセスと品質管理(個人・業者別の流れ)

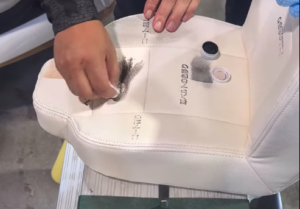

- 事前ヒアリング→素材判定→下地クリーニング

- 養生→均一塗布→乾燥→最終確認→記録

- 再施工提案の判断基準(撥水・防汚低下目安)

- 業者導入:教育・標準化・記録アプリ活用

個人オーナー価値と業者メリット

- 個人:日常汚れ拭き取り性向上 / 下取り時減点リスク低減

- 業者:在庫回転率・付帯率・仕上げ工数平準化

- 清掃時間削減による実務負荷軽減

- 再来店提案(内外装セット)戦略

FAQ:よくある質問

Q1 施工時間はどのくらいですか?

A1 標準的な乗用車で下地クリーニング含め約2.5~3時間+乾燥確認(目安)です。汚れの蓄積量、素材構成、既存保護層の残存有無で±1時間程度変動する場合があります。輸入高級車や複合素材は素材テスト工程が加わり若干延びることがあります。

Q2 費用の目安を知りたいです。

A2 車種サイズ・素材・汚れ度合いで変動するため現車/写真確認後に概算提示します。外装との同時施工でセット割(有無は店舗判断[編集推奨])が適用されるケースもあります。価格競争より仕上がり再現性と再施工プランを重視しています。

Q3 持続期間はどれくらいですか?

A3 使用頻度・乗車人数・清掃方法で差がありますが数ヶ月~1年(目安)。ペット同乗や頻繁な飲食がある場合は表面撥水低下が早まる傾向です。水弾きと汚れ拭き取り性の低下が再施工判断の指標になります。

Q4 革シートやアルカンターラにも使えますか?

A4 事前に吸水・色落ち・摩耗テストを行い、革(顔料/染料)やスエード調素材へは塗布量・道具を調整します。素材適合が確認できない場合は代替方法を提案し安全性を優先します。

Q5 ペット毛や臭い対策として効果はありますか?

A5 コーティング自体が臭いを消すわけではありませんが、毛や汚れの初期付着を浅くし掃除機・粘着ローラーの効率が上がることで残留要因が溜まりにくい状況をつくりやすい(間接効果)と考えられます。

Q6 花粉・黄砂で黒ずむのはどの程度抑えられますか?

A6 “完全防止”ではなく、繊維深部へ入り込む前に表層滞留させ軽い拭き取りで除去しやすくする狙いです。付着後の放置時間が長いと固着するため早期対応が重要です。

Q7 リセール価値に本当に差が出ますか?

A7 査定額を直接保証するものではありませんが、内装シミや黒ずみ減少は再商品化コスト推定を低く見積もらせる方向に働き、減点リスク緩和(間接効果)を期待できます。

Q8 業者として導入するメリットは?

A8 仕上げ工数の平準化、在庫回転率向上(再クリーニング減)、付帯メニューの単価向上、施工履歴の可視化による再来店提案が主なメリットです。標準オペレーション化で新人教育時間短縮(目安)も期待できます。

Q9 中古車在庫の内装仕上げ時間はどの程度短縮できますか?

A9 下地処理後の再汚れ除去に要する再作業が減ることで、1台あたり総仕上げ時間を数十分単位で圧縮した事例(目安)が見られます。車種・初期汚染度合いで効果は変わります。

Q10 和歌山など他地域から来店する価値は?

A10 高温多湿+海風環境が共通するエリアのオーナーは、遠方同日で内外装同時再施工し来店回数をまとめられる点がメリット。専門的素材判定ノウハウを一度で得ることで以後のセルフケア方針も整理できます。